デジタルマーケットプレイス(DMP)正式版のご案内(地方公共団体向け)

2024年10月31日より、デジタルマーケットプレイス(DMP)カタログサイトの正式版が始まりました。

DMPは、行政機関・自治体(行政ユーザー)がクラウドソフトウェア(SaaS)を迅速に調達できる環境を整備し、中小ベンダーやスタートアップの参入による調達先の多様化を図る取組です。行政機関・自治体と企業をつなぐプラットフォームとして、行政のIT調達の仕組みのアップデートを目指しています。

◆DMP(デジタルマーケットプレイス)カタログサイト正式版は、以下のリンクをご覧ください。

DMP(デジタルマーケットプレイス)(※外部リンク)

本記事では、主に地方公共団体の行政機関の皆さまに向けたDMPの概要やカタログサイトの利用方法を紹介します。

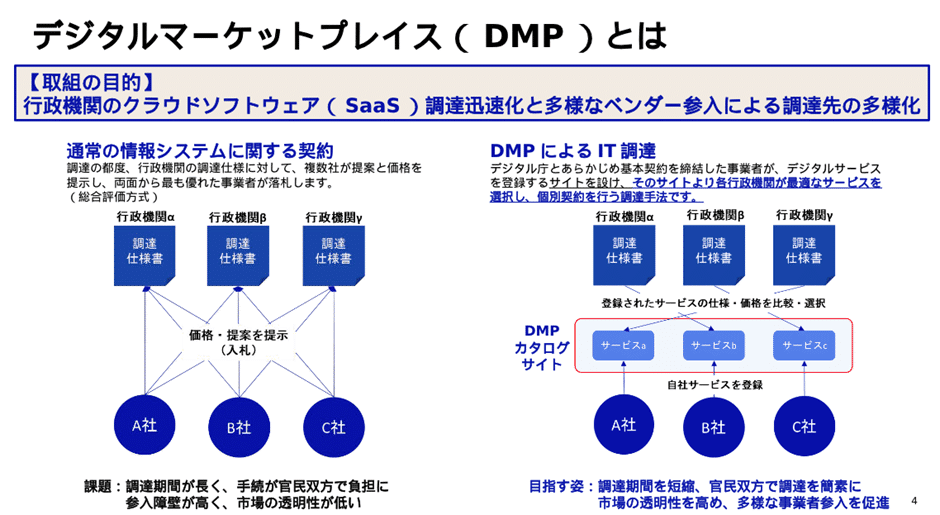

デジタルマーケットプレイス(DMP)とは

これまでの行政のIT調達は、一般競争入札を中心とし、求められるシステムの仕様に合わせて各事業者に提案内容と価格を登録し、それらを総合評価して選定する方式が一般的でした。また、事業者に、一からソフトウェアを構築し運用してもらう委託開発が中心となっていました。

ただ、この方式では調達までに長い期間を要することから、行政ユーザー、事業者双方の負担が非常に大きく、調達仕様書をはじめ、準備が必要な書類も多岐にわたるため、特に新規事業者の参入障壁が高いという課題がありました。

こうした課題の解決を目指す取組がデジタルマーケットプレイス(DMP)です。事業者の皆さまに、クラウドでパッケージ化されたソフトウェアであるSaaS(Software as a Service)を登録してもらい、行政機関は仕様に合ったものを検索で絞り込み、調達におけるソフトウェア選定に活用することができます。

これにより、調達プロセスや煩雑な手続が簡素化され、事業者の皆さまが行政ユーザーにリーチするための営業コストの削減につながります。また、参入障壁を下げることにもつながり、ひいては市場の透明性を高められるものと考えています。

行政機関にとっても、市場にある幅広いソフトウェアの中から、目的に合ったものを選びやすくなるほか、既に構築されたSaaSを利用することでソフトウェアの利用も迅速化することが期待できます。

デジタル庁では、2023年度にDMPのカタログサイトのテスト版をリリースしました。

テスト版のリリース後、事業者の皆さまや行政ユーザーに、検証にご協力いただきました。検証の結果を踏まえて、行政職員のアカウント登録や、検索後の価格・サービスの比較、その証跡のダウンロードといった調達に必要な機能を追加開発し、2024年10月末に正式版をリリースしました。

正式版リリース後、事業者によるソフトウェア・サービス登録を行い、2025年3月には、行政ユーザー向けに、調達に利用する機能を開放し、DMPカタログサイトを介した調達を本格的に進められるようになる予定です。

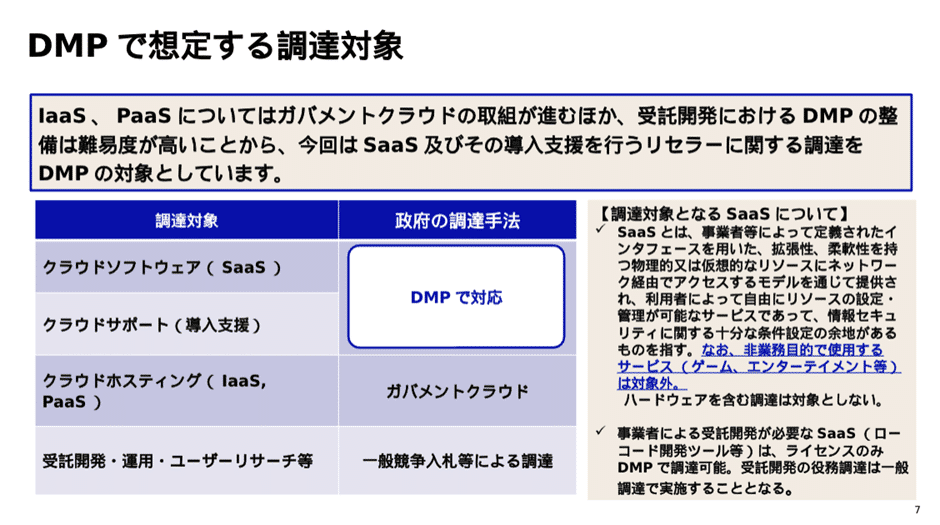

DMPで想定する調達対象

DMPを通じた調達は、クラウドソフトウェア(SaaS)とSaaSの導入支援を対象とします。

ここでの「SaaS」とは、オンプレミスサーバ上に構築されたソフトウェアではなく、クラウドを利用しパッケージ化されたソフトウェアです。その中でも行政サービス等を提供する、もしくは行政事務を処理する目的で提供されるソフトウェアがカタログサイトへの掲載対象です。

(※)DMPではハードウェアの調達は対象外となります。具体的には、ドローンやセンサー等、付帯的なデバイスの調達が含まれるものは対象外です。

また、事業者による受託開発が必要なローコード開発ツール等のSaaSは、ライセンスのみであればDMPを通じて調達できます。

(※)ライセンスを用いた受託開発については、これまで通り競争入札での調達となります。

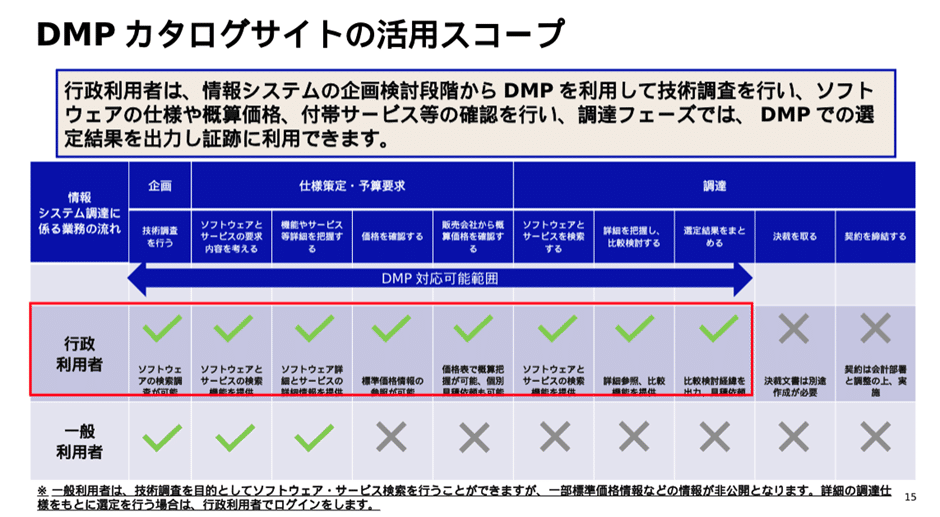

行政利用と一般利用の違い

DMPのカタログサイトの情報は、一般利用者も登録されているソフトウェアや販売会社を検索できます。

一方、今回新たに行政ユーザーが調達時に使う機能が追加され、その機能を使う場合はログインが必要です。

ログインをすると、ソフトウェアの標準価格情報を確認したり、ソフトウェアを提供する事業者に問い合わせしたりすることが可能になります。詳細は、後段の「DMPカタログサイトの利用方法」で解説します。

DMPの契約構造について

DMPでの調達では、調達における諸条件を定めた基本契約に合意いただいた上で、事業者の方々にソフトウェア情報、販売サービス情報を登録してもらいます。

また、調達を考える行政ユーザーには利用規約に同意いただいた上で、ソフトウェアの調達選定に活用する機能を利用します。

その上で、行政ユーザーはDMPカタログサイトを通じて、調達モードで検索・選定したソフトウェア販売会社と調達契約(個別契約)を結ぶことになります。

選定結果が1者となった場合には随意契約、複数者となった場合には指名競争入札を経た契約となります。本契約には事業者が定める約款も含まれます。

デジタル庁・事業者間で基本契約のポイント

基本契約は、事業者の皆さまにDMPをご利用いただく際の基本的条件を定めたものです。契約期間は各年度末で、継続利用には年度ごとに当該契約を締結(同意)いただく必要があります。

ご登録いただいた内容はDMP事務局で確認し、登録可能な要件やセキュリティ基準などを満たしていない場合、カタログサイトへの掲載をお断りする場合があります。

また、全省庁統一資格を取得せずに登録した場合や、デジタル庁や行政機関等の求めに応じない等適切な対応をいただけない場合、契約を解除することもありますので、ご留意ください。

なお、DMPに登録いただく情報は、なるべく最新のものにしていただく必要があります。調達時点での情報が最新ではない場合、行政機関側が想定したものと異なるソフトウェアになるため、その点も確認します。行政機関等から個別、仕様の問い合わせや見積書の求めがあった場合、または個別契約の求めがあった場合などは、求めに応じるよう努めていただく必要があります。

◆事業者の皆さま向けのご案内(DMPの概要、カタログサイト登録・利用方法等)は、以下のリンクをご覧ください。

デジタル庁・行政機関等間の利用規約に関するポイント

DMPカタログサイトは、行政ユーザーのみが閲覧できる情報もあるため、基本的に調達を行う目的で利用します。例えば、行政機関に出向した民間企業の方がシステムを使う場合、調達目的以外で使わないようにしていただきます。

カタログサイトにログインする際には、ご自身が所属する組織の属性で利用します。登録事項に虚偽の記載があった場合など、登録が解除される場合がありますのでご留意ください。

DMPを活用した調達プロセス

DMPカタログサイトは、最終的な調達の段階より前から幅広くご利用いただけます。

例えば、どういったソフトウェアを調達するか決める前に、政策目的を実現する手段として、どのようなソフトウェアや販売会社があるのか探したり、サービスへの理解を深めたりする際にも利用できます。こちらはログインしなくても使える機能です。

仕様策定や予算要求では、どのようなソフトウェアを調達するのか、予算も含めた具体的な検討を始めた段階でご活用いただけます。調達を想定しているソフトウェアの資料請求や、登録されているソフトウェア会社や販売会社へのヒアリング、見積もり依頼も可能です。

検索後の価格・サービス比較、その証跡のダウンロードといった機能は、ソフトウェアの調達に活用できます。

ここからは、行政ユーザーがDMPを用いて調達する際のプロセスを紹介します。

(※)調達時の決済や契約の締結に関しては、会計事務の範囲となるため、システムの対応外となります。

調達仕様チェックシートへの記入

ソフトウェアを調達する際には、まず「調達仕様チェックシート」を作成します。これは従来の調達仕様書を簡素化したもので、ソフトウェア調達に必要となる仕様を固めるためのものです。

「調達仕様チェックシート」は、従来の調達仕様書で示される項目をExcelにブレークダウンし、分かりやすく整理したもので、仕様に関する項目とDMPの検索項目が対応しています。従来の調達仕様書を作成するよりも、簡素化した形で仕様を整理することできます。

チェックシートに設けられたチェックボックス以外にも求めたい要件がある場合は、文章による記述が可能です。検索結果と、文章で記した要件を照合した上で、行政ユーザーは調達先を判断することになります。

以下、調達仕様チェックシートのイメージを画像で示します。

チェックシートの内容は一般的な調達時にまとめる内容と似ていますが、従来の調達仕様書と最も異なるのは、カタログサイトの検索項目に対応したチェックボックスを設けている点です。

これにより、指定したい調達条件をチェックシート作成の段階で整理できます。調達条件をカタログサイトでの検索に反映させやすく、条件に合ったソフトウェアを探しやすくなります。また、導入支援のサービスとして求めるポイントもチェックできます。

行政ユーザーのログイン

チェックシートを作成した後、DMPカタログサイトのアカウントを作成、ログインします。

調達フェーズでは、公平性を担保した上で調達に必要な機能を用いることができる「調達モード」で、行政機関が仕様に合わせてカタログサイトからソフトウェアやサービスを検索で絞り込み、調達先の選定に利用できます。

絞り込まれた検索結果は、PDFなどに出力できます。出力した検索結果は調達仕様チェックシートと突き合わせることで、調達時のエビデンス(証拠)に用いることができます。その後、行政機関と開発事業者・販売事業者が個別契約の締結へと至ります。

検索の結果、選定が1者に絞り込まれた場合は随意契約となり、複数社となった場合には指名競争入札で調達手続を進めます。

DMPカタログサイトの利用方法

こちらはDMPカタログサイトのトップ画面です。DMPでできることのサマリーを表示しています。実際に使っていただく機能への導線、DMPの概要、DMPの利用上で有益な情報のお知らせ、よくある質問などをまとめています。

ユーザー登録

画面右上にある「ユーザー登録」のボタンを押すと、ユーザー登録画面が表示されます。行政職員が登録する際には、左側の「行政の方」から仮登録します。行政ユーザーのアカウントは、行政機関などのドメインと一致しているメールアドレスからのみ登録可能です。

マイページ

ユーザー登録が完了したら、「行政の方」向けのログインボタンを押します。

ログインすると、マイページが開きます。画面の左側のメニューバーに、行政の皆さまがご利用いただける機能が並んでおり、画面中央のコンテンツエリアに、行政向けのお知らせ情報が表示されます。

以下、2025年3月の開放を予定している検索を利用した調達機能をご紹介します。

ソフトウェア検索 – 行政利用者画面

ソフトウェア検索では、DMPに登録されているSaaSやその販売会社の情報を検索できます。検索画面から実際に調達に適している販売会社のプランを選択し、それをもとに個別契約を結びます。

調達モード

ソフトウェア検索では、「調達モード」のオン・オフを設定できます。調達モードをオンにすると、画面上では検索項目が一部非表示になります。

実際の調達でご利用いただく際に、公正な調達を実現するために一部の検査項目を利用できないようにするためです。オフに切り替えることによって、テキスト入力欄が利用可能となります。

企画段階や予算策定のための情報収集の際には、調達モードを「オフ」で利用し、実際の調達で対象を絞り込む際には調達モードを「オン」にしてもらえればと思います。

なお、調達モードの詳細な説明は操作ガイドブック(行政向け)からもご確認いただけます。

ソフトウェア検索 – 検索タグで絞り込む

検索画面の左側に、検索条件の指定欄があります。ここを利用して、皆さまの調達に適しているソフトウェアの絞り込み条件を入力します。どのような業務で使うかを選ぶ「目的タグ」と、どのような機能を持ってほしいのか定める「機能タグ」で、主な検索の絞り込みを行うことができます。

例えば、財務用のソフトウェアを調達したい場合、「目的タグ」で「財務」を選び、「機能タグ」で「電子帳票作成・保存」を指定できます。

このほかにも、動作環境やセキュリティ・通信に関係する要件など、細かな条件での検索が可能です。ここまでの絞り込み機能を用いて、調達したい条件を入力、検索すると、条件に合致するDMPに登録済みのソフトウェアが表示されます。

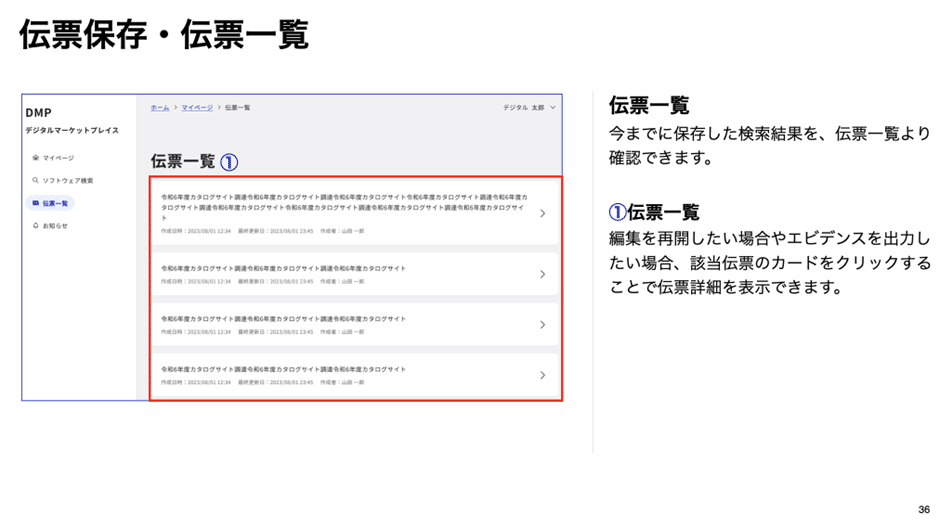

伝票保存・伝票一覧、伝票詳細

行政ユーザー用の機能として、右上の「伝票を保存」を押すと、ここまでの絞り込み状態の結果を保存できます。

保存した伝票は、マイページ上で確認できます。DMP登録の他ユーザーに伝票を共有し、共同編集する機能のほか、現時点での編集結果をPDFとして出力する機能もあります。調達に向けた複数人での作業を円滑に進めることができます。

「選定を再開する」のボタンを押していただくと、調達の途中経過を保存した状態から改めて検索を再開できます。

ソフトウェア詳細画面

絞り込んだ検索結果のソフトウェア情報はカードをクリックいただくことで、内容の詳細を確認できます。

行政としてのログイン状態では、すべての情報を確認できます。ログインしていない状態では価格に関する情報や、アクセシビリティやセキュリティといった一部の情報が非表示となります。

また、行政としてのログイン時には、ソフトウェアの登録事業者に、掲載内容よりさらに詳しい仕様を問い合わせることができます。「ソフトウェアのお問い合わせ」というボタンを押すと、ソフトウェアの事業者への問い合わせ内容を入力する画面が表示されます。この機能を用いて、DMP上での検索条件では絞り込めないような、より調達案件に特化した情報を収集できます。

ソフトウェア選定

ソフトウェアの詳細情報の確認や事業者への問い合わせなど、DMP上の情報以外で調達に合致するソフトウェアを絞り込んだ場合、理由の入力が求められます。

販売会社・プラン検索

調達に適していると考えられるソフトウェアの絞り込みが完了した後、販売会社・プラン検索で実際にどの事業者からソフトウェアを購入するのか、また、購入に伴う各種サービスを絞り込んでいきます。

サービス検索

ソフトウェア検索と同じように、それぞれのカードをクリックしていただくことで、販売会社の詳細な情報を確認できます。「プランのお問い合わせ」をクリックすることで、販売会社に見積もり情報の提供依頼や、セットアップサービス、ヘルプデスクサービスへの問い合わせが可能となります。

調達に適したプランや会社を選定できたら、同様に選定理由を入力する画面が表示されます。

ここまでで、DMP上での絞り込みは完了しました。

すべての絞り込みが完了し、変更が生じない段階で「伝票を確定する」を押します。このボタンを押すと、この伝票は編集できなくなり、証跡として確定した状態となります。

最後に「伝票を出力する」のボタンを押していただくと、これまでの選定の経緯がすべてPDFとして出力されてきます。

この出力されたPDFをもとに事業者との個別契約に進みます。ここまでがDMPのシステム上での作業です。

調達利用ガイドブックでのポイント

今後、DMPを活用いただくために、DMPを利用した調達で随意契約および指名競争契約を適用できるよう、事務処理を標準化・定型化した「調達利用ガイドブック」と、よくある問い合わせとして整理した「Q&A」を策定しています。

ガイドブックに記載されている内容からポイントをピックアップしてご紹介します。

調達するソフトウェア・サービスについて、企画の段階から個別契約に至るまでの概要を説明したものです。

DMPカタログサイト内では、企画検討フェーズから製品選定フェーズまでを作業できます。

企画検討フェーズとは、DMPで製品を絞り込むまでの段階を指します。調達の目的に沿って、カタログサイトから商品を検索し、必要に応じて各ソフトウェア・サービスの詳細画面から仕様内容を確認するため各事業者に問い合わせをして、調達される皆さまの要望に合った仕様を整理します。その要件をまとめた「調達仕様チェックシート」を作成します。

製品選定フェーズでは、調達仕様チェックシートをもとに、DMPカタログサイトにて検索結果を絞り込み、選定候補をシステム上で確定させます。チェックシートを確定した後、恣意性が働かないように、チェックシートの内容は変更しないようご留意ください。「DMPソフトウェア・サービス比較表」をカタログサイトから出力し、選定候補を決定します。

最後に、契約フェーズに移ります。こちらはDMPカタログサイトを介した操作はなく、従来の調達と同様の流れで手続を進めきます。

ガイドブックでは、選定の結果、どのような調達方法となるのか、フローチャートで示しています。「1者のみの場合」は特命随契、「契約先候補が複数者ある場合」は指名競争入札といった形です。

「調達利用ガイドブック」および「Q&A(地方公共団体向け)」は、DMPの利用に意欲的な地方公共団体に対し、地方自治法第234条に基づく技術的助言として、DMPを利用し、迅速かつ適切な調達を行っていただくために必要だと思われる基本的な考え方および調達手続の手順などについて記載しています。

これら具体の契約相手方を選定する調達プロセス(=契約フェーズに該当)につきましては、地方公共団体における、一般的な調達方法およびその根拠規定を参考として提示しているものであって、その範囲内において適用いただく事項については、総務省とその妥当性(地方自治法及び地方自治法施行令の解釈を含む)について事前に確認させていただいたものとなっております。

このため、個々の地方公共団体における調達方式を自らの責任において実施いただくことについては、何ら拘束するものではなく、任意の方法で調達手続を実施いただけます。

各地方公共団体におかれましては、DMPを利用する際には、調達利用ガイドブックをご活用いただくとともに、必要に応じて各自の規則やマニュアルなどの改正の参考としてください。

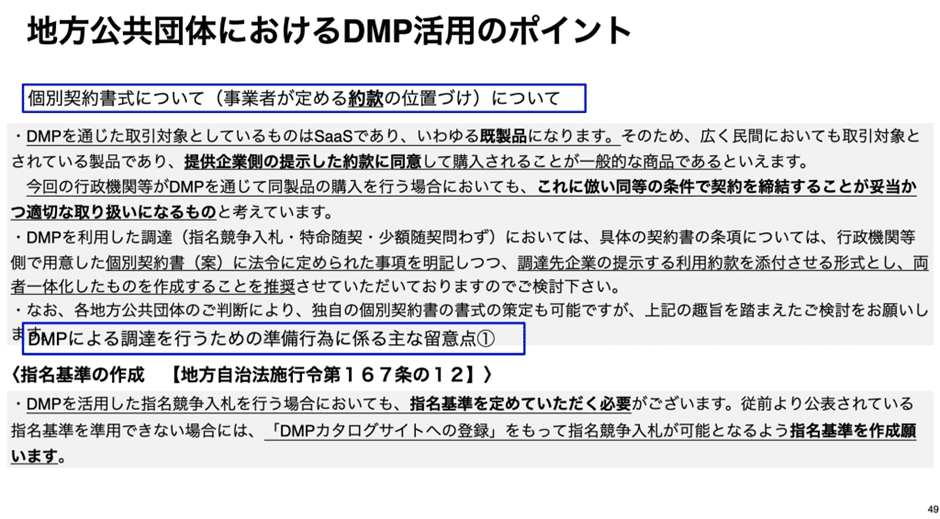

続いて、個別契約書式(事業者が定める約款の位置付け)についてです。

DMPを通じた取引対象はSaaSであり、いわゆる既製品です。民間においても広く取引対象とされている製品であり、提供企業が提示した約款に同意して購入されることが一般的といえます。

行政機関などがDMPを通じて同製品の購入を行う場合においても、これに倣い、同等の条件で契約を締結することが妥当かつ適切な取り扱いになるものと考えます。

指名競争入札・特命随契・少額随契といった契約形態を問わず、DMPを利用した調達は、具体の契約書の条項について、行政機関で用意した個別契約書(案)において法令に定められた事項を明記しつつ、調達先企業の提示する利用約款を添付させる形式とし、両者を一体化させたものを作成することを推奨しています。

なお、各地方公共団体のご判断により、独自の個別契約書の書式の策定も可能ですが、上記の趣旨を踏まえたご検討をお願いします。

続いて、DMP調達による調達を行うための準備行為の主な留意点です。

まずは、指名基準の作成(地方自治法施行令第167条の12)です。DMPを活用した指名競争入札を行う場合、事前にDMPによる調達に対応した指名基準を定めていただく必要があります。従前より公表されている指名基準を準用できない場合には、「DMPカタログサイトへの登録」をもって指名競争入札が可能となるように指名基準を作成願います。

次に入札参加資格についてです。地方自治法施行令第167条の11および第167条の12などにより、指名競争入札の参加者の資格が規定されており、地方公共団体の長は、この政令を受けて指名競争入札の参加者の資格要件、参加手続、資格審査及び名簿作成、指名基準等を定めることとされています。

デジタル庁としては、国と同一の入札参加資格基準としていただくことを推奨しますが、上記の入札参加資格基準に加え、地方公共団体ごとに従来の入札参加資格基準によること、または国の入札参加基準に独自の要件(地方公共団体個別の入札参加資格など)を付加することなどについては、地方公共団体において適宜ご判断をお願いします。

そして、入札保証金および契約保証金の免除についてです。

地方自治法施行令第167条の13および同令第167条の16により、入札保証金および契約保証金を納付させることが規定されており、「入札保証金及び契約保証金について(平成12年4月18日自治省行政局長通知)」の助言をもとに、各地方公共団体の規則に免除規定が設けられています。入札参加資格において推奨した国の入札参加資格基準を入札参加要件の一部または全部とされる場合には、入札保証金および契約保証金の免除が行えるように、該当する規則等の改正の検討をお願いします。

なお、WTO協定の対象となる調達については、無差別待遇の原則の遵守と国際約束との整合性を確保する必要があります。

DMPという新たな制度の開始に伴い、特に海外事業者を含むDMP未登録者から指名競争入札への参加申請があった場合、速やかに審査確認を行い、当該者の入札手続の参加機会の確保に十分配慮いただけますようご留意ください。

セキュリティに関連する留意点など

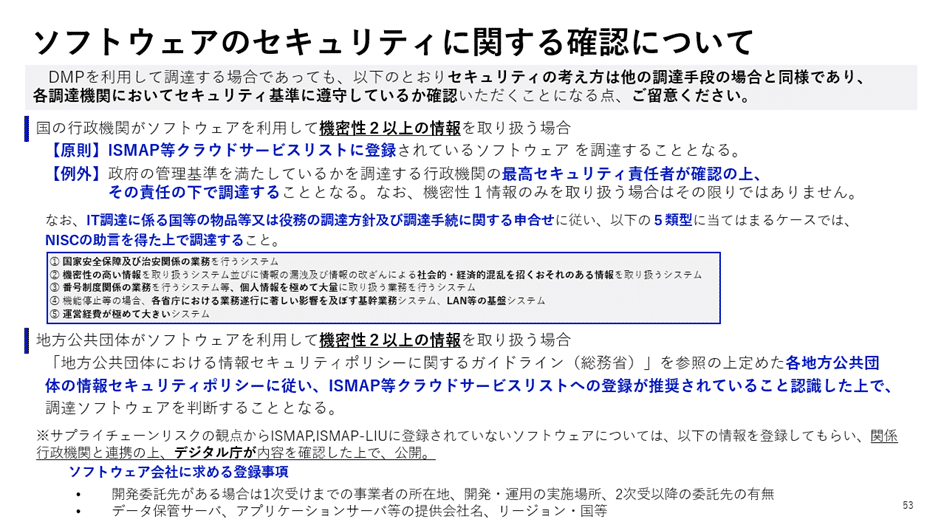

DMPを利用する場合、セキュリティの考え方は従来の調達手段と同様で、セキュリティ基準を遵守しているかどうかは、各調達機関の皆さまで確認していただきます。

地方公共団体の皆さまがソフトウェアを利用して、機密性2以上の情報を取り扱う場合は、総務省作成の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参照して、皆さまが個別に定めた情報セキュリティポリシーに従い、ISMAP、ISMAP-LIUなどのリストへの登録が推奨されていることを認識した上で、調達するソフトウェアをご判断いただくことになります。

デジタル庁としても、ISMAP、ISMAP-LIUに登録されていないソフトウェアについては、再委託の場合はその委託先情報、サーバーの提供会社、リージョンなどを関係行政機関と連携の上、確認し公開するといったスクリーニング作業も実施する予定です。

いずれにしても、調達される皆さまにおいては、セキュリティ基準を遵守しているか必ずご確認をお願いします。

国と地方のセキュリティ基準を比較した表です。右側に地方公共団体のセキュリティポリシーに関するガイドラインに定められた機密性の説明を記載していますので、ご参考としてください。

今後のスケジュール

DMPは今後も、ユーザーの皆さまの利便性を考慮した追加改修を予定しています。

DMPは効率的な調達を実現するために便利なツールですが、サイトに登録して初めてDMPを利用した調達が可能です。すでに調達し、利用しているSaaSをDMP経由で調達する場合も同様です。

優良なSaaSの発展、行政機関や自治体の皆さまのデジタル化実現に向けて、ぜひ各事業者さまや行政機関・自治体の皆さまにご参画いただけましたら幸いです。

ご不明な点やご質問がありましたら、以下のDMPお問い合わせフォームよりご連絡ください。

◆DMPお問い合わせフォーム

お問い合わせ | DMP デジタルマーケットプレイス(※外部リンク)

◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。