罹災証明書(り災証明書)をマイナポータルから申請する方法

この度の令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての方々に心よりお見舞いを申し上げます。

災害で住家に被害を受けた場合、罹災証明書(り災証明書)の発行をマイナポータルやオンラインでも申請することができますので、ご確認ください。

罹災証明書のオンライン申請について

罹災証明書は、災害で住家に被害を受けた方の申請により、被害の程度を証明する書面として市町村長が交付するものです。被災者生活再建支援金の給付や税・保険料・公共料金の減免・猶予など、被災者向けの各種支援策を申請する際に必要となります。

マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで罹災証明書の発行を申請できます。また、各自治体のシステムを通じて、オンラインで申請することも可能です。申請のために役所を訪問することなく、待たずに申請できます。なお、マイナポータルでの申請可否は、自治体によって対応状況が異なっておりますのでご注意ください。

※オンライン申請には、マイナンバーカードまたはスマホ用署名用電子証明書設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となる場合があります。電子署名をしなかった場合には別途本人確認書類の提出が必要となる場合があります。

※マイナポータル以外のオンライン申請方法については、各自治体のリンク先をご確認ください(以下参照)。

◆関連リンク:

令和6年能登半島地震における災害救助法適用自治体のうち、罹災証明書のオンライン申請ができる自治体

※デジタル庁調べ 2024年11月14日時点

新潟県

長岡市:マイナポータル、長岡市電子申請フォーム

三条市:マイナポータル

柏崎市:柏崎市スマート申請

(自己判定方式の罹災証明書交付申請のみオンライン申請に対応)見附市:見附市罹災(被災)証明書交付申請

燕市:マイナポータル

五泉市:マイナポータル

佐渡市:マイナポータル

富山県

石川県

金沢市:金沢市電子申請サービス

七尾市:マイナポータル

小松市:

マイナポータルを利用する場合:

マイナポータルを利用しない場合:こまつ電子申請サービス

珠洲市:マイナポータル

加賀市:マイナポータル

羽咋市:羽咋市電子申請サービス

白山市:白山市電子申請サービス

能美市:マイナポータル

内灘町:内灘町電子申請サービス

志賀町:マイナポータル

宝達志水町:マイナポータル

穴水町:マイナポータル

能登町:能登町り災証明書交付申請フォーム

福井県

※上記の記載内容に修正すべき点がありましたら、以下の連絡先にお知らせください。

mynumber_team_atmark_digital.go.jp

※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

マイナポータルから申請する方法

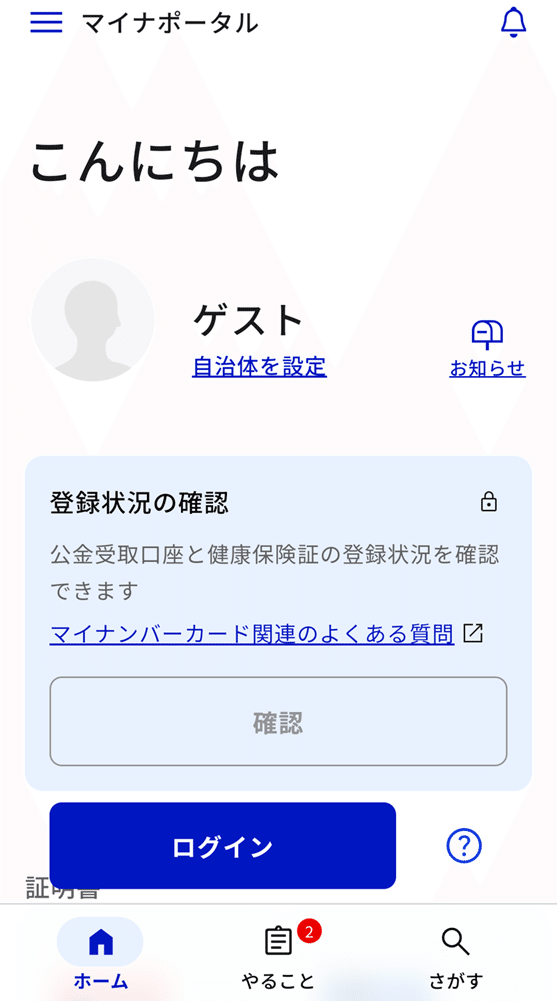

※画面イメージはスマートフォンでの申請画面です。

手順1:マイナポータルアプリやブラウザからマイナポータルにアクセスしてください。

マイナポータルアプリは以下のリンクからダウンロードできます。

手順2:「さがす」を押し、提出先の自治体を設定してください。

手順3:「さがす」画面下部「カテゴリから検索」の「防災・被災者支援」を選択してください。キーワード入力欄に「罹災証明書」または「り災証明書」と入力して手続を検索することもできます。

※なお、自治体によって罹災証明書のオンライン申請への対応可否の状況は異なります。そのため自治体によっては、「防災・被災者支援」のカテゴリが表示されない場合がございます。

手順4:検索結果の一覧が表示されるので、「【災害】罹災証明書の発行申請」の「詳しく見る」ボタンを押してください。

手順5:申請に関する説明をご確認の上、画面下部の「申請する」ボタンを押し、必要項目を入力するなど画面の指示にしたがって申請手続をしてください。「ログインする」ボタンが表示される場合は、ログイン後に「申請する」ボタンが表示されます。

※住家の被害状況を写真で記録する場合は、以下のサイトなどを参考にしてください。

・住まいが被害を受けたとき 最初にすること | 政府広報オンライン

補足:途中まで入力した申請データを保存する場合

画面最下部の「入力中の申請データを保存する」ボタンを押し、次の画面の「申請データを保存」ボタンを押してください。続きを入力する場合は「申請再開」ページにアクセスし、保存した申請データをアップロードすることで再開することができます。

<罹災証明書の発行にあたっての現地調査について>

・罹災証明書の発行にあたっては「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」などに基づき、市町村の調査員が現地で被害認定調査をします。その上で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の区分で被害程度を判定します。

・住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請する方が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、現地調査を行わず、写真により被害認定を行う場合もあります(「自己判定方式」)。

※オンライン申請でご不明な点があれば、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までご連絡ください。

【UPDATE】罹災証明書のオンライン申請自治体対応自治体(令和6年能登半島地震における災害救助法適用自治体)を追記しました(2024年1月12日)

◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。