データを使って政策を進めることを「アタリマエ」に:デジタル庁ファクト&データユニットの紹介

デジタル庁は「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」というミッションの達成に向けて、データと根拠に基づく政策形成(EBPM:Evidence-Based Policy Making)や政策効果の可視化に取り組んでいます。その中心的役割を担うのがデジタル庁のファクト&データユニットです。

今回のデジタル庁noteでは、「政策ダッシュボード」をはじめ、重要な政策領域のデータ利活用に取り組むファクト&データユニットの概要や具体的な活動について紹介します。

「データを"使う"をアタリマエに。」

物事の多くがデジタル化していく21世紀を迎え、何か事業を進める上では「データを使うことが重要」と言われ続けています。しかし、行政の世界においてはデータの重要性それ自体は認知されているものの、データを「使うこと」の価値が深く浸透しているとは言い難い状況です。

わかり易い例として、行政機関や自治体のウェブサイトで、政策に関連するデータは公開されているものの、わかりづらい箇所に掲載されている上に、エクセルやPDFに大量の数字が単に羅列して置かれているという実態があります。残念ながら、これではせっかくのデータを有効活用しているとは言えません。

私たちは、こうした大量の複雑なデータを、高速で処理し、シンプルに分かりやすくし、「政策運営において、意味を持つ知見」に変えて、活かしていくことを目指しています。同時に、行政が持っているデータを他の政策関係者や国民に向けて、広く公開することは、関係者への情報共有および政策の透明性の観点でも重要です。

ファクト&データユニットでは、こうした取組によって、政府において「データを"使う"をアタリマエ」にすることを目指しています。

2022年〜2024年の変遷

ファクト&データユニットの部署としての正式な発足は2023年です。しかし、その前からデータ利活用のプロジェクトに取り組んでいました。

2022年度

マイナンバーカードの普及に関するダッシュボードを政策ダッシュボードの第1弾として公表しました。同時に、行政職員にとって、データの活用をアタリマエと思ってもらえるようにするため、庁内のエレベーターホールのモニターに同様のダッシュボードを掲示し始めました。

2023年度

ユニットが正式に発足した2023年度には4つの政策ダッシュボードを公表したことで大きな反響がありました。またその頃から、対外的には公表していないものの、他省庁の政策推進のためのデータ活用も手掛けるようになっています。

2024年度

デジタル庁内でも私たちの取組が認知されるようになり、データ可視化の相談を受ける機会も増えてきて、2024年度には8件の政策ダッシュボードが公表される予定です。政府全体でデータ利活用の機運も少しずつ高まってきており、今後さらに活動の幅が広がる可能性を感じています。

チーム体制と働く環境

チーム体制

2024年10月現在、ファクト&データユニットには民間企業の出身者を中心に幅広いスキルを持った15名のプロフェッショナルが所属しています。政府内のデータ利活用の機会発見、データの分析・可視化、プロジェクトの推進までオール・イン・ワンでできるチームになっているのが特徴です。

R&D担当(ビジネスパートナーシップ)

R&D担当は、日本の政策について調査を行い、その政策とデータの可視化・分析との相性を判断し、対象となる政策を管轄している各省庁の担当者との関係性を構築し、データ利活用のプロジェクトを発掘します。データエンジニア

分析しやすいデータがあってこそ、意味のあるデータ分析ができるようになります。そのためには、素材となるデータを正しく準備することが重要です。必ずしも可視化に適した形式ではない行政機関のデータについて、適切に収集・加工し、使いやすい形で保存するため、データエンジニアがフルクラウドのデータ分析基盤を開発・運用しています。デザイナー

デザイナーは、複雑な政策や制度、データの整理を行い、省庁・自治体が目指す世界観をより明確にわかりやすく伝えるためのストーリーの構築やデータの可視化を行います。また、ダッシュボードを介して関係者とどのようなコミュニケーションをとるのか、どのような介入施策を講じるべきか等も設計しています。BIスペシャリスト

BI(ビジネスインテリジェンス)スペシャリストは、ダッシュボードの設計と実装に関わります。特に省庁におけるデータの可視化では、数値の正確性や挙動のわかりやすさが求められます。そのため、BIツールにとって適切なデータの設計からデータの品質確保までも含めた分析・開発を行います。プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーは、ダッシュボードの要件定義からリリースまで多くの関係者との協力や関係各所との調整を図りながら、プロジェクトを前進させます。R&D担当が発掘したプロジェクトについて、省庁の方々と議論しながらデザイナーと一緒にダッシュボードの具体化・実現を行います。

1.データと相性の良いプロジェクトの選定、2.データの品質の担保、3.考え抜かれたデザイン、4.ロバストな実装、5.関係者との調整含めたプロジェクト全体の推進。5つの車輪がうまく回って初めて、データ利活用の取組は成功へと至ります。

ファクト&データユニットに関する採用情報は、以下のリンクをご覧ください。

働く環境

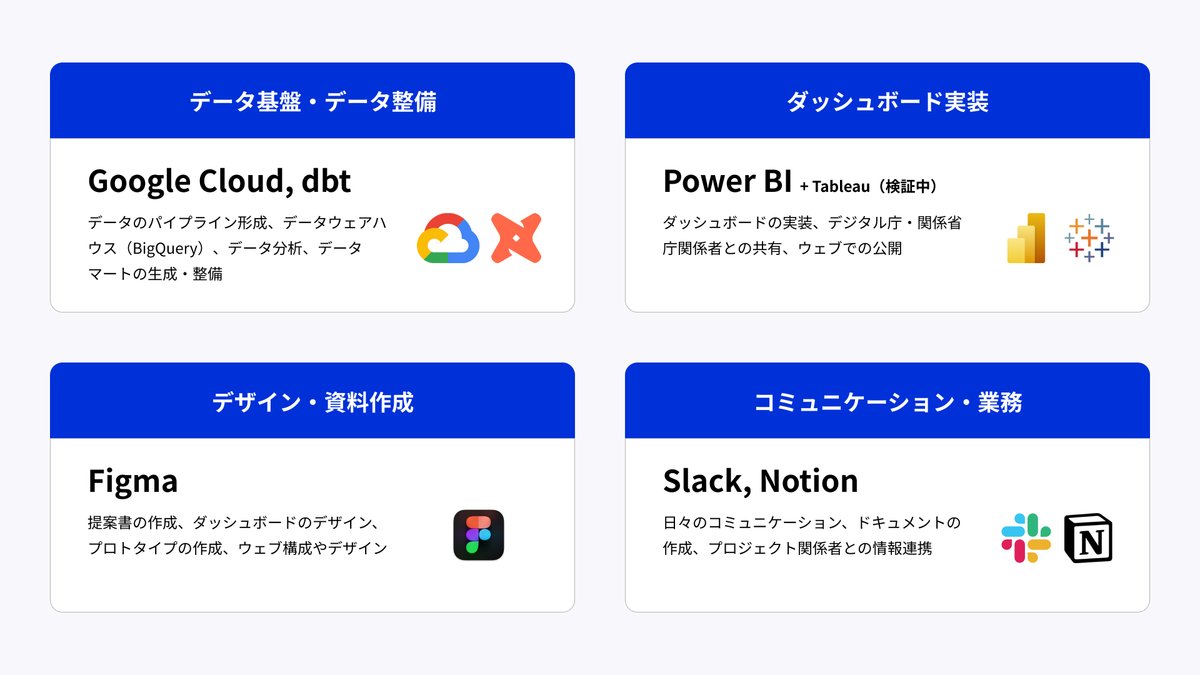

各領域のプロフェッショナルがパフォーマンスを最大限発揮できるようにするため、行政の環境の中でも可能な限りモダンな開発環境を整えています。

例えば、ダッシュボードのデザインやプロトタイピング、提案書やグラフィックの作成はFigmaというデザインツールで行っていますし、SlackやNotionを使ってコミュニケーションしています。ダッシュボードの実装はPowerBI(Tableauも検証中)、データのパイプライン開発やデータ保存・加工・整備はGoogle Cloud、dbt等を使っています。

スケールさせるための体制の強化

ユニットの活動の結果として、2023年秋に発足した「デジタル行財政改革会議」や、2024年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で、データによる政府活動の見える化の必要性が指針として書き込まれるなど、政策ダッシュボードのプロジェクトをさらに推進していく機運が高まっています。

ファクト&データユニットとしても、行政全体でデータ利活用を目指す政策チームが増加していくことを期待していますし、そのサポートができればと考えています。しかし、現段階では、ファクト&データユニットは15名しかいないため、すべての行政機関と連携することは現実的ではありません。

今後は、外部事業者との協力を進めたり、各省庁からの相談案件に対応したりする人材など、足元の体制づくりを進めることも検討しています。同時に、各領域のプロフェッショナルを引き続き採用し、チーム体制の増強にも取り組んでいきます。

3つの主な活動

私たちは、日本の行政全体でデータを"使う"をアタリマエにするために、データ利活用の推進事例の創出、仕組みづくり、政策方針の策定支援の大きく3つの活動を進めています。

1:データ利活用の推進事例の創出

「データ利活用の推進事例の創出」では、デジタル庁や他省庁の政策を、データを使って可視化し、国民や関係者に公表していく活動を主としています。政策に関するデータを可視化した「政策ダッシュボード」は、国・地方の政策関係者に向けて、「データって、こういう形で活用できるのか」とデータの有用性や面白さを示す狙いがあります。

政策は、その企画立案から実現に至るまで時間を要する場合があります。そのため、途中経過が適切に伝わらないと「何をやっているのかわからない」「本当に進んでいるのか」という評価をされてしまいます。

そこで、「政策が今どのぐらい進んでいるのか」、「進んでいるところ、進んでいないところはどこなのか」を伝えるため、デジタル庁は総務省、厚生労働省、文部科学省、その他関係省庁と共にデータの可視化に取り組んでいます。

文部科学省の政策での事例

たとえばデジタル庁では、文部科学省が中心となって推進しているGIGAスクール構想の下での校務DXの取組に関するダッシュボードの公開に協力しています。

日本には1700を超える自治体があり、自治体ごとに教育委員会や学校があります。校務DXのように、全国規模の政策における自治体ごとの進捗を把握するのは労力を要します。

各自治体における現場の担当者も、自分たちの進捗をなかなか把握しづらく、ましてや隣の自治体がどうなっているかも見えにくく、「自分たちは頑張っているけれど、進んでいるのか遅れているのか把握しづらい」という状況でした。

校務DXのような全国的な政策でダッシュボードが活用できれば、国や地方自治体、事業者が立場を超えて、同じデータや情報を持ちながら、政策の実現に向けて具体的で、建設的な政策議論ができるようになります。さらには、データ集計の手間もなくなり、行政業務の効率化にも繋がります。

政策ダッシュボードの意義と効果

政策実現に向けたロードマップや目標を立てる上でも、データの可視化は大きな役割を果たします。比較対象が不明瞭だと、たとえば予算も人材も潤沢にある自治体と比較して「うちの自治体では無理だ」となってしまいます。

ダッシュボードで人口、予算の規模などが近い自治体の状況をウォッチできるようになれば、うまくいっている要因や気をつけるべきことを聞きにいくことや、「支援が必要かもしれない」といった判断につなげることもできるようになります。

データをわかりやすい形で見えるようにすることで、政策の進捗がわかるようになりますし、多くの方に政策について興味を持っていただくことに繋がります。

政策ダッシュボードは一般に公開しており、誰でも見ることが可能です。公開後、「わかりやすい」「各方面に同様の取組を展開してほしい」といったポジティブな反応を多くいただきました。

2:仕組みづくり

二つ目が、データ利活用の取組を広げるための「仕組みづくり」です。ファクト&データユニットには約15名のメンバーがいますが、国や地方自治体には無数の政策があり、そのデータ活用のすべてをデジタル庁のリソースだけでカバーすることは困難です。そのため、日本政府全体でデータ利活用の取組が広がるために必要な仕組みとなるツールや環境を整えています。

ダッシュボードの活用事例とデザインの実践ガイドブック

ダッシュボードを政策実務でどのように活用できるのかを示した「ダッシュボードを活用した政策実務の調査研究」や、データをわかりやすく見せるため知見やノウハウをまとめた「ダッシュボードデザインの実践ガイドブックとチャート・コンポーネントライブラリ」を作成し、他の府省庁や自治体の方に向けて公表しています。

一部の行政機関ではダッシュボード作成時に参照していただき、ある自治体職員の方からは「見やすく、使えるものがすぐに作れるため、事務の効率化に役立ちそうです」という声もいただいています。今後も、データの準備や運用に関するガイドブック等をより充実させ、各省庁や自治体の方の自立した取組をサポートする仕組みを作り上げていきます。

デザイン適応事例

データ分析基盤「sukuna」

これまで行政ではデータは持っていても、分析は委託事業者に任せきりという状態がありました。ただ、それではデータの知見が溜まりませんし、活用や検討のスピードも遅くなってしまいます。

そこで私たちのチームでは、各府省庁が持っているデータの一部を集めて蓄積し、大量のデータを高速に処理し、複雑なデータを分かりやすい形式に加工して、データ分析が可能な状態にするため、データ分析基盤「sukuna」を内製で開発・運用しています。このsukuna上で処理されたデータはダッシュボードで可視化され、デジタル庁内の関係職員が意思決定に活用しています。

関連記事

3:政策方針の策定

三つ目が、データ利活用を行政全体に幅広く広げていく「政府方針」に関わる活動です。政府では多くの政策を進めていますが、その途中経過が可視化されないためにどの程度進捗しているのか、見えづらいと言った課題があります。この問題を少しでも解決するために、「データの利活用に政府としてどのように取り組んでいくべきか」といった提案や提言の資料の監修などに携わっています。

デジタル社会の実現に向けた重点計画

2024年6月21日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、「政策データの可視化(政策ダッシュボード等)の取組を強化し、目指す社会に向けた進捗をモニタリングし、政府の取組の際に参照するとともに、公表し、継続的改善を実施する」と明記され、政策ダッシュボードのプロジェクトをさらに推進していくといった指針が示されています。

デジタル行財政改革会議 取りまとめ2024

同様に、内閣官房デジタル行財政改革会議(総理議長)の取りまとめでも、「進捗状況に関するデータ等を効果的・効率的に可視化・共有することに資する政策に関する進捗等の情報を可視化し、一元的に表示・閲覧できるツール(政策ダッシュボード)を活用した進捗モニタリングを行うこと」と明記され、政策ダッシュボードを活用した政策の見える化の推進が政府としての指針として示されました。

民間出身のチームが、行政官と一緒になって政府方針に関わる提案に携わることができるのは、デジタル庁での仕事の特徴のひとつと言えます。このように、実際にデータを利活用する事例を増やしつつ、データの利活用が日本の行政全体に広がることを目指した活動を、同時並行的に展開しています。

今後の展開

複数の政策ダッシュボードやガイドブックを公開しているとはいえ、日本の行政全体でデータを"使う"をアタリマエにするという目標にはまだまだ到達していません。次のステップとして、現状把握の強化、目標達成の支援という2つの活動を進めています。

1:現状把握の強化

データの拡充

政策執行の進捗状況や傾向をより詳細に把握するため、データの拡充に取り組んでいます。データの更新頻度を高めることでより鮮度の高い情報を得て、データの時系列化を行うことでより将来の動向を予期しながら、意思決定や次の行動を考えられるようにしていきます。

他にも、自治体に関する各種のオープンデータなどを活用することで、人口規模や地域環境、抱える政策課題等が類似した自治体同士を抽出しやすくなるためのデータベースの整備を行い、それらの豊富なデータを用いて多様な分析の切り口や情報を提供するといった発展も考えられます。

前述の通り、日本には1700を超える自治体が存在し、自治体ごとの特色や政策課題も多様です。そのため、自治体ごとの違いや類似を理解しながら、各自治体にとって最適な政策を選択することが非常に重要であり、複数のデータを組み合わせて活用することが、大きな役割を果たすと考えています。

対象の拡張

可視化するデータの対象も個別政策の進捗状況だけはなく、政策の進捗によって波及する効果にも踏み込み、現状を俯瞰的に、より深く把握できるような「ロジックモデル型のダッシュボード」に進化していく必要があると考えています。

たとえば、介護現場の生産性向上に関するダッシュボードでは、「DXに関する取組がどれぐらい進んでいるのか」といった観点だけでなく、DXを進めるために必要な「基盤や環境の整備がどのくらい進んでいるのか」や、DXが進んだことで「業務は効率化したのか」「介護サービスの質は向上したのか」など、介護職員や患者にとってポジティブな成果を具体的なデータとわかりやすいストーリーで示すことを目指しています。

ロジックモデルに沿って数値をモニタリングすることで、成果が実際に出ているのか、各施策に相関関係があるのかなどが意識されるようになります。

政策の現状をより正確に把握するためには、データの収集や扱う種類を増やしていく必要があり、そのためには各府省庁の政策担当者との連携や調整がこれまで以上に重要になってきています。

2:目標達成の支援

私たちは、GtoStoCモデル(中央省庁(G)からサービス提供主体(S)へ、サービス提供主体(S)から受益者(C)へサービスを提供するモデル)を念頭におき、政策目標を達成するための支援も行っています。

多種多様なサービス提供主体に対して、ダッシュボードを起点として、どのような位置付けで情報やコンテンツを提供すると目標を達成するスピードや成功確度が高まるのか、日々模索し続けています。

実効性のある立て付けの獲得

政策目標を達成するためには、現状を可視化するだけではなく、国や地方自治体、準公共領域の機関でリーダーシップをとっている多様な政策の担い手の方々にダッシュボードを意識してもらう必要があります。

そのためには、関係者ごとに意思決定や行動しやすい指標設計を行い、ダッシュボードを個別最適化することや、既存の会議体や業務フローでそのダッシュボードが活用されるような実効性のある立て付けの用意にも取り組み始めています。

意思決定の後押し

他にも、各関係者に数値を自分ごととして捉えてもらう仕掛けも検討しています。データの拡充で述べた通り、類似した自治体と比較分析できるような機能の提供や、比較対象となる類似自治体の取組事例を掲載することで、政策を進める意思決定や適切な指標やマイルストーン設計ができるような工夫も始めています。

介入戦略とコミュニケーション施策の立案

最後は、目標達成のために政策原課の介入施策を積極的に支援することです。チームのリソースが限られていることもあり限られたプロジェクトではありますが、データ分析によって、やるべき意味のある施策やセグメントを定量的に特定し、介入効果の最大化を目指しています。

そして、その介入領域に対して実質的に数値を伸ばすため、行動科学に基づく介入施策の設計や、小規模な実証実験、施策を実行するサービス提供主体が容易に行動できるようにするためのガイドブックの提供等にも取り組み始めています。

さいごに

ここまで「政策ダッシュボード」の取組を中心に、データの可視化について紹介しましたが、私たちの目的はデータの可視化それ自体ではありません。データの可視化を世の中をよりよくする一つの手段として考えています。

行政にはさまざまなルールや制約があり、まだ1合目にも満たないプロジェクトですが、日本のデジタル化・効率化を進める上で非常にやりがいのあるチームです。

様々な制約がある中、変えることができる部分とできない部分を見極め、行政の文脈の中でのベストを考え、ご自身の持っているデータ関連のスキルやデザイン経験を活かしてみたいという方のご応募を心よりお待ちしています。

ファクト&データユニットに関する採用情報は、以下のリンクをご覧ください。

<本記事を担当したファクト&データユニットのメンバー>

Chief Analytics Officer/ファクト&データユニット長 樫田光

外資系コンサルティングファームなどを経たのちに2016年に株式会社メルカリに入社し、データアナリストチームの責任者として事業のデータ分析・成長戦略の立案業務を行う。2022年デジタル庁に民間専門人材として参画、ファクト&データユニットを立ち上げ、ユニット長に就任。2024年10月、Chief Analytics Officerに就任。

デザインチームリーダー/ファクト&データユニット 志水新

大手IT企業やコンサルティングファームを経験。2019年に行政・公共のデザイン研究のため渡米。帰国後、自治体の方々と新しい公共政策のアプローチを探求するNPO法人の設立に尽力。2022年、デジタル庁に民間専門人材として参画。行政や準公共領域のサービスデザインやデータ利活用を推進中。

<プロジェクトに関わっている行政官>

参事官/内閣官房デジタル行財政改革会議事務局 折田裕幸

2002年総務省入省。仙台市総合計画課長、在英国日本国大使館一等書記官、内閣人事局参事官補佐(定員総括)、総務大臣秘書官、総務省行政評価局政策評価課長等を経て2023年9月から現職。EBPM、国・地方DX等を担当。

折田参事官コメント:

デジタル庁ファクト&データユニットは、データエンジニアリング、デザイン、ビジネスインテリジェンス等について高い専門性を有する優秀な民間出身のスタッフで構成されています。これらの能力は行政官が苦手とする領域でしたが、「政策ダッシュボード」の導入過程を振り返ると、官民混成チームが互いに得意分野を活かしながら新しい価値を生み出していく理想的なコラボレーションの在り方を見出すことができたと実感しています。

データを活用した政策立案の重要性が叫ばれて久しいですが、コストや手法がネックとなり実装が思うように進まない面もあったかと思います。ファクト&データユニットが打ち出した「政策ダッシュボード」は、政策の実施状況のデータ等による「見える化」を進めるとともに、政策改善に活きるインサイトを与えてくれます。我が国の政策立案・運営を大きく変える可能性を秘めた重要なツールだと考えていますので、様々な政策分野で活用が広がるよう支援していきます。

◆デジタル庁の中途採用に関する情報は以下のリンクをご覧ください。

◆これまでの「デジタル庁の職員/チーム紹介」記事は以下のリンクをご覧ください。